Plus de détails

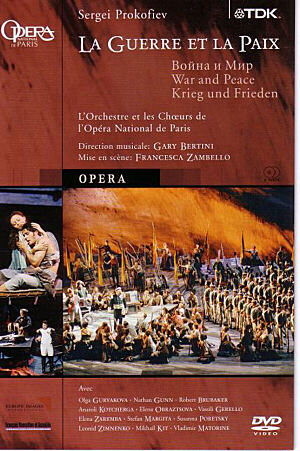

Sergueï Prokofiev : La Guerre et la Paix. Olga Guryakova, Nathan Gunn, Robert Brubaker, Anatoli Kotcherga, Elena Obraztsova, Štefan Margita, Elena Zaremba , Vassili Gerello etc… Mise en scène : Francesca Zambello ; réalisation : François Rousillon ; Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Paris ( chef de Chœur : David Levi) ; Direction musicale : Gary Bertini

TDK« Il y a dans la musique de Prokoviev une dimension obsessionnelle, des mélodies hypnotiques, en apesanteur, qui tournoient, se télescopent, et s'emparent de l'inconscient de l'auditeur ». Ces propos du maestro Bertini synthétisent parfaitement le dessein de cet artiste fécond.

Ce coffret-événement est le premier DVD de l'Opéra National de Paris : écho de l'une des représentations données en 2000. L'audace le dispute ici à l'originalité. Les opéras de Prokoviev pâtissent en France d'un déficit d'image, voire d'un ostracisme injustifié. L'Ange de feu, Semyon Kotko, ou encore Le Joueur ne font l'objet que d'apparitions sporadiques.

Ce coffret-événement est le premier DVD de l'Opéra National de Paris : écho de l'une des représentations données en 2000. L'audace le dispute ici à l'originalité. Les opéras de Prokoviev pâtissent en France d'un déficit d'image, voire d'un ostracisme injustifié. L'Ange de feu, Semyon Kotko, ou encore Le Joueur ne font l'objet que d'apparitions sporadiques.

En revanche, que La Guerre et la Paix, autre quasi-rareté, et chef d'œuvre total, ne soit pas davantage produit s'explique aisément. Ce « monstre » colossal, quelque quatre heures de musique, exige des moyens monumentaux, des conditions propices que seul un théâtre tel que Bastille peut offrir. Il requiert environ soixante-seize protagonistes – une pléiade de petits rôles, chacun devenant à un moment précis soliste principal -, un chœur fulgurant, dont le peuple moscovite ; un orchestre pléthorique, un cortège impressionnant de figurants, dont une armada de soldats, d'artilleurs, de fantassins, des danseurs ! Paradoxalement, pour démesurée et hybride qu'il soit, il s'agit d'un ouvrage passionnément lyrique, limpide même ; toujours inspiré, par delà sa physionomie a priori composite. Lorsqu'il décide, sur les instances de sa deuxième femme, Mira Mendelson, d'adapter le roman-fleuve de Tolstoï – une gageure en soi -, Prokofiev est loin d'imaginer que l'Histoire va rejoindre la « fiction », jusqu'à l'absorber.

A l'époque de la longue maturation de cette nouvelle partition (la version définitive est créée en 1955), on est en 1941 : le compositeur achève son opéra bouffe, Les Fiançailles au couvent. Le pacte germano-soviétique est violé, les chars allemands envahissent l'URSS. A cette invasion barbare, en correspond une autre, en miroir, celle de la Grande Armée. Dans ce contexte tourmenté, Prokofiev livre une fresque titanesque, ambitieuse, à l'image de l'ouvrage éponyme : difficile à classer. Treize scènes, deux parties. Saga musicale, poème politico-historique, épique oratorio halluciné – gigantesque Actus tragicus ? Documentaire atypique, poignante chronique familiale, sur fond d'étude de mœurs psychologique… ? Autant d'éléments qui cœxistent au sein de cette superproduction.

En parfait démiurge, le musicien réussit l'exploit de restituer la « prismatique diversité des âmes », l'harmonie des mots, au sens ou l'entendait Tolstoï. Il s'agit de la période « soviétique » – celle d'Alexandre Newski, d'Ivan le Terrible, entre autres. Il considère, alors, qu'il lègue à la postérité son opus magnum. La première partie (la Paix) dure plus d'une heure quarante. Loin du fracas des armes, on s'immerge dans une atmosphère méditative à la Tchékhov, celle de la Cerisaie ou de La Mouette ; proche également de l'univers morbide de Thomas Hardy, habité d'êtres vulnérables à la morants, sont de fragiles papillons qui se heurtent à des parois invisibles, celles de leurs désirs sublimés, de leurs utopies politiques ou de leurs fantasmes. Puis vient le temps des cruelles désillusions, des désenchantements qui anéantissent leur vaine aspiration au bonheur.

Ce premier volet, au delà des grisantes valses de salon, dévoile des âmes égarées, des promesses d'amour piétinés, des espérances saccagées – et leur lot d'occasions manquées, de rencontres ratées avec la vie. Natacha et Andrei ne font que s'effleurer, lors du deuxième tableau. Force est de saluer la parfaite adéquation des acteurs-chanteurs réunis ici par Francesca Zambello. Je dirais que celle-ci règle un parfait ballet virtuose au long des quatre heures d'opéra : elle peut s'enorgueillir d'avoir insufflé une lumière intérieure, laquelle éclaire le trio Pierre Bézoukhov – prince André – Natacha. Depuis la scène initiale, drapée dans un lyrisme quasi-tchaïkovskien (proche des échanges complices entre Pauline et Lisa dans la Dame de Pique), le mélomane est happé définitivement par l'un des thèmes-phares de l'ouvrage – en fait, un leitmotiv majestueux et insinuant. Idem de la valse précitée de la séquence du fameux bal, que le compositeur distord, varie et module à l'infini.

La seconde partie est consacrée à la guerre (une heure quarante-cinq environ). Elle s'ouvre sur la bataille de Borodino, en 1812. La dramaturge américaine récuse tout clinquant à grand effet ou machinerie hollywoodienne à la James Cameron – voire Cecil B. De Mille. Certes, les péripéties guerrières sont éloquentes : elles rappellent les films respectifs de Serge Bondartchouk, et de King Vidor sur ce sujet. Que ce soit aux QG de Napoléon ou de Koutouzov, elle a cure de recentrer son propos sur les destins individuels, broyés par l'absurdité des événements, empêtrés dans les filets de la tourmente collective. Exemplaire, l'avant-dernier tableau : Natacha, hébétée, retrouve le prince André à l'agonie. Tentative désespérée de s'accrocher à une parcelle d'un amour irréalisable ! Ce qui explique une vision minimaliste, sobre et sans excès, des pillages, des scènes de panique, de fuite ou même d'exécutions sommaires. Des thèmes repris dans Autant en emporte le vent… D'ailleurs, la beauté picturale de l'incendie de Moscou, avec des teintes rouge sang, orangées, apocalyptiques, renvoient aux fumées ocres du siège d'Atlanta : désagrégation d'une nation qui saura puiser dans la résistance d'ultimes ressources pour ensuite réapprendre à vivre et se reconstruire.

Éblouissants, tous les solistes de cette partition cinématographique seraient à citer. L'admirable Olga Guryakova est une Natacha, naturelle, pure, évaporée, dotée d'un charisme à la Audrey Hedburn. Timbre corsé, filamenteux, diaphane et gracile – ce qui n'est pas désobligeant. Ce grand soprano lyrico-dramatique, dispose d'une voix ronde, ambrée, homogène sur toute la tessiture. Nathan Gunn dessine un prince André introverti – beau baryton sombre au timbre mordoré – qui traduit la mélancolie de sa nature suicidaire, le mal à l'âme qui le taraude. Au douzième tableau, le premier vrai duo avec Natacha est anthologique, porté par une trouvaille de Prokoviev : en train de s'éteindre, comme pour symboliser le crépuscule qui l'envahit, un chœur invisible chante une curieuse onomatopée, « Piti, Piti ». Le motorisme spasmodique, abrupt, se transforme en mélopée évanescente – immatérielle. Le ténor américain Robert Brubaker est idéal pour Pierre Bezoukhov , intellectuel humaniste, anarchiste romantique ; grâce à un timbre solaire, élégiaque doublé d'une projection irradiante. Le rôle de Napoléon est très bref, presque une silhouette épisodique. En effet, le musicien, l'identifiant à Hitler, a quelque peu caricaturé le dictateur corse. Il est ici une créature fantoche, impulsive, caractérielle. A l'opposé, son adversaire, l'impérial Maréchal Koutouzov (Anatoli Kotcherga), s'avère un stratège avisé. Son aria de la dixième scène révèle un timbre aristocratique, stylé, une émission incisive, empreinte toutefois d'une sagesse quasi-arkélienne.

La direction orchestrale, très équilibrée, renonce à toute ostentation ; notamment dans l'épigraphe, scène-clé entre la paix et la guerre : ode patriotique, grandiloquente, diatribe violemment francophobe – qui eût pu donner lieu au capharnaüm dans lequel sombre Gergiev lui-même (Philips). On louera la constante volonté de Gary Bertini de contenir toute dérive emphatique dans la deuxième partie. En effet, elle surabonde de rythmes conquérants, héroïques, ponctués d'incessants mouvements de marches militaires cuivrées, ou de tutti martiaux.

Le Chœur de l'Opéra de Paris déploie un investissement infaillible : son intervention finale est davantage un vibrant hymne extatique et religieux qu'un couplet empesé empreint de nationalisme fanatique. Infime bémol : la réalisation de François Roussillon manque singulièrement de tonicité dans la première moitié, étrangement statique : la capitale scène de bal reste conventionnelle, là où il eût fallu par exemple, de vertigineuses plongées sur les danseurs, ou de brusques contre-plans sur les personnages – telles les séquences comparables du Guépard de Visconti. Réserve vite balayée par les deux luxueux « bonus », relatifs aux coulisses de cette spectaculaire et courageuse entreprise. Indéniablement, la meilleure approche du Drame, surclassant la version ancienne de Rostropovitch (Warner) et la pâle gravure récente de Richard Hickox (Chandos). Avec Boris, Khovantchina – ou encore Kitège – une défense et illustration essentielle du lyrisme slave.

Plus de détails

Sergueï Prokofiev : La Guerre et la Paix. Olga Guryakova, Nathan Gunn, Robert Brubaker, Anatoli Kotcherga, Elena Obraztsova, Štefan Margita, Elena Zaremba , Vassili Gerello etc… Mise en scène : Francesca Zambello ; réalisation : François Rousillon ; Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Paris ( chef de Chœur : David Levi) ; Direction musicale : Gary Bertini

TDK