Des métiers d’art en général, et de la lutherie en particulier

En 1982, lors de ma formation de luthier à Mirecourt, j’ai appris à fabriquer un violon de manière entièrement artisanale : en pièce unique, réalisée à la main, de bout en bout. Ce mode de fabrication traditionnel s’oppose à celui de l’industrie, où la production se fait en série, grâce à la division du travail et avec l’usage de machines. Toute notre formation repose sur un principe fondamental : les violons fabriqués artisanalement sont de meilleure qualité. On les juge plus soignés, plus fidèles à un idéal de perfection — technique, esthétique et acoustique — que ceux issus de la production industrielle.

À ma sortie de l’école, j’intègre un atelier parisien réputé, où défilent des instruments de toutes origines. Pierre, mon maître, tient à m’initier à l’expertise. À chaque violon qu’il juge digne d’intérêt, il me le présente, en m’expliquant les éléments à observer : les détails du travail, les signes distinctifs du style, les indices permettant d’attribuer l’instrument à une école ou à un luthier en particulier. Il me transmet ainsi son savoir, mais aussi ce qu’il appelle le « goût » — une notion centrale dans les métiers d’art.

À ma sortie de l’école, j’intègre un atelier parisien réputé, où défilent des instruments de toutes origines. Pierre, mon maître, tient à m’initier à l’expertise. À chaque violon qu’il juge digne d’intérêt, il me le présente, en m’expliquant les éléments à observer : les détails du travail, les signes distinctifs du style, les indices permettant d’attribuer l’instrument à une école ou à un luthier en particulier. Il me transmet ainsi son savoir, mais aussi ce qu’il appelle le « goût » — une notion centrale dans les métiers d’art.

Mais très vite, un malaise s’installe. Je réalise que les critères de qualité que j’ai appris à l’école — rigueur d’exécution, symétrie, finesse des détails — ne s’appliquent pas toujours de façon cohérente. Pire : ils semblent parfois contradictoires. Je suis frappé de constater que beaucoup de violons correspondant parfaitement à ces critères sont… des violons industriels. Tandis que d’autres, aux finitions plus approximatives, sont considérés comme remarquables, tant par leur beauté que par leur sonorité.

Cette découverte me déstabilise, mais je ne remets pas pour autant en question l’enseignement de mon maître. D’abord parce que je lui fais confiance, et que je ne doute pas de sa sincérité lorsqu’il exprime une émotion esthétique face à un instrument. Ensuite, parce que son jugement ne repose pas sur une opinion isolée : il a été formé par ses prédécesseurs selon les mêmes principes, et ses expertises sont reconnues par ses pairs, validées par les musées, les maisons de vente, les douanes ou les tribunaux. Il s’inscrit dans une tradition, avec ses codes et ses règles.

Je suis donc enclin à penser que, même si la logique de cette expertise m’échappe encore, il existe bel et bien des critères objectifs permettant de définir ce qu’est la qualité, dans le domaine du violon comme dans celui de l’objet d’art en général. Je construis alors le raisonnement suivant : d’après ce que j’ai appris à l’école, la qualité d’un violon repose sur trois grands critères :

1 : La qualité d’exécution technique : respect du modèle, symétrie, précision de la découpe, soin de la finition…

2 : L’esthétique plastique : les lignes, les proportions, les volumes, la couleur, l’harmonie visuelle…

3 : La qualité sonore : le timbre, la puissance, la facilité de jeu, la richesse des harmoniques…

Un violon est considéré comme « idéal » lorsqu’il atteint l’excellence dans ces trois dimensions. Un Stradivarius de la période d’or, par exemple, est unanimement reconnu comme tel par les experts : parfaitement réalisé, d’une grande beauté, et d’une sonorité incomparable.

À partir de ce modèle, on pourrait envisager une sorte d’échelle ou de système de classement. On évalue chaque instrument selon ces trois critères, on en tire une forme de moyenne, et l’on détermine ainsi une hiérarchie cohérente de qualité. Une fois l’origine et la qualité de l’instrument établies, l’expert peut en estimer la valeur. Une logique semble s’imposer : plus la qualité est grande, plus la demande est forte, donc plus le prix est élevé. C’est la raison pour laquelle le Stradivarius reste aujourd’hui encore le violon le plus cher du monde.

À ce stade, mon raisonnement me semble solide. Il pose un cadre logique à l’appréciation d’un violon. Certes, il reste encore des zones d’ombre, des interrogations, des contradictions… mais je me dis que l’expérience et le temps y répondront. Mais, un jour, à force d’accepter les contradictions de mon métier, et un peu las d’attendre qu’elles se dissipent d’elles-mêmes, un doute commence à s’installer en moi. Discret d’abord, presque imperceptible, il finit par prendre racine. Et si mon raisonnement était biaisé ? Est-ce vraiment parce que mon maître juge certains violons exceptionnels qu’il en déduit leur prix élevé ? Ou, au contraire, ne serait-ce pas parce qu’il connaît leur origine et leur valeur marchande qu’il les perçoit comme des objets de grande qualité ? En d’autres termes : les notions de « qualité » et de « prix » seraient-elles si étroitement liées qu’elles en deviendraient interchangeables ? Et si oui, que devient alors l’idée même de qualité — ce fondement du métier d’artisan d’art ? Est-elle une propriété réelle, inscrite dans l’objet lui-même ? Ou une construction sociale, imposée par le marché et l’habitude ?

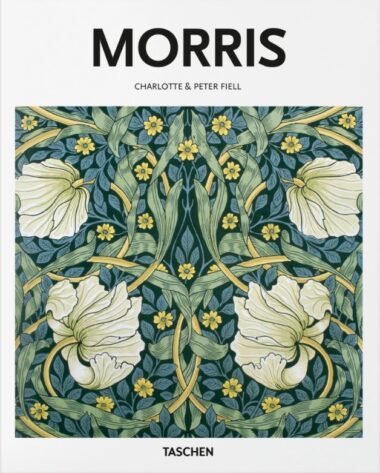

C’est dans cet état d’interrogation qu’un ami et collègue luthier, Bernard, m’offre un livre : L’Art et l’Artisanat, de William Morris. Il s’agit d’une compilation de conférences données en Angleterre dans les années 1880.

Ce livre m’enthousiasme profondément. Pour un artisan d’art — et plus précisément pour le luthier que je suis — c’est une lecture à la fois nourrissante, réconfortante et inspirante. D’abord parce que la personnalité de Morris elle-même est fascinante. Né en 1834 dans une famille aisée, en pleine Angleterre victorienne, il bénéficie d’une éducation solide, ouverte, et s’engage très tôt dans le mouvement socialiste. Sa pensée repose sur une conviction forte : le capitalisme, avec son modèle de production industrielle, produit essentiellement de la laideur et prive l’ouvrier du plaisir de créer.

Morris part du postulat qu’à une époque ancienne — qu’il situe au Moyen Âge, avant la Renaissance italienne, et qui rejoint en cela les idéaux du mouvement préraphaélite — les artisans œuvraient librement, guidés par une intuition du « beau » et une joie simple dans l’acte de faire. Pour lui, cette époque fut celle d’un équilibre perdu, d’une harmonie entre l’homme, son travail, et les objets qu’il façonnait. Il imagine alors un retour à des pratiques artisanales plus humaines, à petite échelle, en dehors des logiques aliénantes de la production de masse. Et il souhaite, par l’éducation esthétique, réapprendre au peuple ce qu’il appelle le « bon goût ».

Mais Morris n’en reste pas aux idées. Il agit. Il fonde des ateliers dans lesquels il applique ses principes : fabrication de meubles, tapisseries, vitraux, typographie… Il donne naissance à un véritable mouvement artistique : Arts and Crafts, précurseur de ce que nous appelons aujourd’hui les « métiers d’art » ou l’« artisanat d’art ». À ce titre, nous lui devons beaucoup.

Dès les premières pages, on comprend que la pensée de Morris n’est pas une théorie économique ou politique rigoureuse. C’est plutôt une vision, une illumination, presque un élan mystique. Ses écrits sont empreints de références religieuses, comme c’est souvent le cas chez les utopistes du XIXe siècle. Il évoque un « âge d’or » perdu, un paradis originel déchu, une humanité punie pour s’être détournée du vrai, du juste, du beau. On y retrouve des allusions au « veau d’or », aux « marchands du temple »… autant d’images issues de son éducation puritaine.

Cet angle de vue, pourtant très courant dans le monde de l’artisanat d’art, m’est apparu clairement il n’y a pas très longtemps. Récemment, une journaliste m’a contacté pour un reportage sur mon métier. Dès notre premier échange, elle avait en tête un cadre bien défini : elle attendait de moi que je parle de ma vocation, de ma manière d’envisager la création, de ma passion, de ma quête de perfection, voire des sacrifices que j’aurais consentis pour accomplir ce qu’elle percevait comme une véritable mission.

Cette façon d’envisager mon activité m’a soudain fait prendre conscience d’un élément qui m’avait jusque-là échappé : tout le vocabulaire qu’elle emploie — et qui est communément associé à l’artisanat d’art — est chargé de connotations religieuses. Cette grille de lecture sous-entend un horizon normatif : la qualité y est vue comme une valeur intrinsèque, transcendante, presque sacrée. Dans cette perspective, l’artisanat d’art devient plus qu’un simple métier : il est investi d’un sens profond, porteur d’une foi, d’un idéal de vie qui dépasse largement la seule logique marchande.

Fort de cette « révélation », et malgré ma distance vis-à-vis des principes religieux, quelque chose en Morris me touche néanmoins profondément. Sa foi dans la beauté, dans la joie simple de créer de ses mains, sa manière sincère de parler du plaisir du travail bien fait, la noblesse qu’il accorde à la notion de goût… Tout cela résonne avec ce que je ressens dans mon propre métier.

Ses mots ravivent en moi une forme d’élan. Voilà un homme qui parvient à formuler des valeurs que l’on a envie de faire siennes. Alors, à défaut d’avoir trouvé des réponses à toutes mes questions, je choisis d’embrasser cette foi dans la beauté. J’accepte que certaines zones d’ombre restent non résolues. Et je me laisse porter par ce plaisir de créer, de faire, de transmettre.

C’est cela qui me rend heureux. C’est cela qui donne du sens à mon travail. Et je crois que c’est aussi cela que je partage avec les musiciens qui choisissent mes instruments, les font vivre, et leur donnent une voix.

La sagesse — et peut-être aussi la bienséance — voudraient que mon récit s’arrête ici, sur cette note lumineuse inspirée par William Morris. Sauf que… les choses vont se compliquer.

Quelques temps plus tard, un autre ami me fait découvrir un économiste américain né en 1857, soit une vingtaine d’années après Morris : Thorstein Veblen. En 1899, il publie son ouvrage majeur, Théorie de la classe de loisir. Par ce terme, il désigne la classe sociale la plus aisée de son époque — la grande bourgeoisie — et se donne pour objectif d’en analyser les comportements, notamment ses habitudes de consommation.

Dès les premières pages, il expose la logique qui sous-tend sa réflexion. Résumons-la très simplement :

Il y a environ 10 000 ans, avec l’apparition de l’agriculture et de l’élevage, naît la notion de propriété privée. Celle-ci engendre les premières inégalités de richesse. Au début, ces écarts peuvent résulter du travail, de l’ingéniosité, d’un certain talent. Mais très vite, la richesse se transmet et s’accumule par d’autres moyens : héritage, conquêtes, ruse, vol, prédation. Et plus on possède, plus on devient vulnérable : on attire la convoitise.

Une solution pour se protéger pourrait être de cacher sa richesse. Mais comment dissimuler des terres, du bétail, des réserves de nourriture ou une armée d’esclaves ? Bien au contraire, les riches préfèrent exhiber leur fortune, pour dissuader toute attaque : « Voyez comme je suis puissant. Osez vous en prendre à moi et vous en subirez les conséquences. !»

Mais vient un moment où les seuls à pouvoir vous menacer sont aussi riches que vous. Alors, il faut aller plus loin : montrer non seulement qu’on est riche, mais tellement riche qu’on peut se permettre de gaspiller sa richesse — ouvertement. C’est la naissance de ce que Veblen nomme la consommation ostentatoire.

Illustration : « Vous avez de bonnes terres agricoles ? Moi aussi. Mais je suis si riche que je peux laisser une partie de ces terres en jachère, juste pour y faire pousser de l’herbe. Et mieux encore : j’emploie mes esclaves à y cultiver des fleurs, inutiles mais spectaculaires. Quant à mes serviteurs, certains s’occupent de moi, d’autres sont affectés à ne rien faire du tout, sinon rester visibles devant ma demeure, richement vêtus, comme autant de signes de mon statut. »

Ce jeu d’exhibition finit par créer un langage social, un code. La dépense inutile devient un signe distinctif, un marqueur de prestige. Et avec le temps, ce comportement se mue en critère esthétique : c’est ce goût-là, celui de la classe dominante, qui définit ce que l’on appelle le « beau ».

Or, dans la Théorie de la classe de loisir, un chapitre entier est consacré à ce que Veblen appelle « les règles pécuniaires du bon goût ». Et c’est ici que notre sujet rejoint directement celui des métiers d’art. Veblen y reprend certaines idées de Morris (qu’il a d’ailleurs fréquenté), notamment la distinction entre production industrielle et artisanat. Il ne parle pas spécifiquement de violons, mais les conclusions qu’il tire peuvent parfaitement s’y appliquer.

Il constate que les classes aisées et éduquées préfèrent les objets « faits main », fabriqués à l’unité ou en très petites séries, par un artisan capable de concevoir l’objet dans son intégralité. Elles dédaignent en revanche les objets produits en masse, même s’ils sont issus d’une technologie avancée. Jusque-là, rien de surprenant.

Mais Veblen, en économiste, renverse le raisonnement. Pour lui, ce n’est pas parce qu’un objet est artisanal qu’il est nécessairement plus beau ou de meilleure qualité. Bien au contraire : la production industrielle, plus rationalisée, tend en réalité à produire des objets techniquement plus parfaits, plus efficaces, plus homogènes. Une conclusion que j’avais moi-même entrevue, dans mon expérience de luthier, en constatant que certains violons industriels cochaient objectivement toutes les cases de la « perfection ».

Alors pourquoi ce prestige accordé à l’objet artisanal ? Veblen avance l’idée dérangeante que la qualité perçue de ces objets ne réside pas dans leur utilité, ni même dans leur beauté intrinsèque, mais dans la quantité de ressources inutiles qui ont été gaspillées pour les produire imparfaitement. En d’autres termes : c’est parce que l’objet artisanal est plus long, plus coûteux, plus complexe à réaliser — et souvent moins parfait — qu’il est valorisé. Il témoigne d’un investissement superflu, d’un effort « gratuit », donc ostentatoire. Ce qu’on valorise, au fond, c’est le gaspillage maîtrisé.

Voici ce qu’il écrit : « Ce qui fait la supériorité de l’article artisanal, c’est donc une certaine marge d’exécution grossière. Cette marge ne doit jamais s’élargir jusqu’à la maladresse, qui dénoncerait le bas prix ; ni se rétrécir jusqu’à la précision idéale, celle où la machine seule peut atteindre, car ce serait faire naître des idées de bon marché. » Et plus loin : « Apprécier ces marques honorifiques d’imparfaite finition, qui font la haute valeur et le charme de l’objet artisanal aux yeux des gens comme il faut, c’est affaire de finesse et de discernement. […] Il n’est donc pas rare que les marques de bon marché ou de banalité passent pour des preuves de déficience artistique. On a construit sur cette assise tout un code, disons tout un barème, des convenances esthétiques d’une part, des abominations esthétiques de l’autre. »

Autrement dit, selon Veblen, ce que nous appelons « goût » ou « qualité » en matière d’artisanat d’art ne serait rien d’autre qu’un système de signes, un langage socialement codé visant à distinguer ceux « qui savent » de ceux qui ne savent pas. Un art de reconnaître — et d’apprécier — ce qui a coûté cher, en temps, en savoir-faire, en ressources… souvent de façon inutile et parfois au détriment de l’objet lui-même. L’artisanat d’art fonctionne alors comme un théâtre du gaspillage : il rend visible l’investissement de ressources que l’industrie cherche justement à invisibiliser ou à minimiser.

Cette lecture éclaire mes questionnements d’un jour nouveau. Je comprends enfin pourquoi mon raisonnement sur la qualité d’un violon ne correspondait pas à la réalité observée sur le terrain. Je peux aujourd’hui formuler les choses ainsi :

si l’on revient à William Morris, on constate que lui — comme nombre de ses contemporains issus de la bourgeoisie cultivée, ceux que Veblen appelle les « gens comme il faut » — ont considéré les objets issus de l’industrie comme intrinsèquement inférieurs. Cette vision s’est accompagnée d’une certaine nostalgie pour un âge d’or idéalisé, où l’artisanat aurait produit des objets à la fois utiles, beaux et porteurs de sens.

Ce public privilégié s’est donc naturellement tourné vers des objets fabriqués « comme autrefois », valorisant à la fois l’artisanat contemporain et les objets anciens eux-mêmes. Dans le domaine du violon, cet engouement les a conduits à rechercher en priorité les instruments fabriqués plusieurs décennies auparavant, en Italie.

L’Italie, dans l’imaginaire musical occidental, occupe une place à part. Elle jouit depuis longtemps d’un immense prestige culturel, particulièrement dans l’univers du violon. Contrairement à des pays comme la France ou l’Allemagne, elle n’a pas développé de filières industrielles importantes dans ce domaine. Elle a en revanche vu naître plusieurs traditions artisanales, que l’on regroupe sous le nom d’« écoles », chacune avec ses spécificités stylistiques.

C’est dans ce contexte qu’émerge un produit particulier : le violon italien ancien. Celui-ci cumule trois caractéristiques hautement valorisées : une origine géographique prestigieuse, une certaine ancienneté, et une rareté. Un violon réunissant ces trois critères devient aussitôt un objet de convoitise. La demande dépassant très largement l’offre, sa valeur marchande grimpe inévitablement.

Et c’est ici que le mécanisme mis en lumière par Veblen entre en jeu : dans ce cas précis, ce n’est pas la qualité objective de l’objet qui détermine son prix, c’est le prix qui définit sa qualité perçue. Plus l’instrument est cher, plus il est jugé exceptionnel. Certaines « imperfections » visibles — une asymétrie, un détail un peu maladroit, un travail de surface irrégulier — qui, dans un cadre industriel, seraient considérées comme des défauts, deviennent ici des signes distinctifs, presque des preuves d’authenticité et de savoir-faire ancestral et, par voie de conséquence, gages d’une sonorité exceptionnelle.

Ce renversement de perspective est saisissant : une exécution parfois discutable peut ainsi être interprétée comme une marque d’excellence, à condition que l’instrument soit suffisamment ancien, rare, et surtout coûteux. Dans cette circonstance, le défaut devient une qualité. Et, surtout, une hypothèse très inconfortable se fait jour en mon esprit : se pourrait-il que la notion même de « sonorité », la qualité acoustique d’un violon, soit, elle aussi, le jouet de cette inversion ? Est-ce vraiment parce qu’un violon a une sonorité remarquable qu’il vaut cher ; ne serait-ce pas plutôt parce que, une fois son prix définit par les raisons commerciales évoquées plus haut, on lui attribue automatiquement une sonorité exceptionnelle afin de justifier son prix ? Cette idée me rappelle une expérience scientifique à laquelle j’ai assisté il y a une dizaine d’année. Il s’agissait de tests au travers desquels on essayait d’évaluer la qualité sonore des violons. Alors que, à découverts, leur qualité correspondait à leur valeur pécuniaire, celle-ci devenait aléatoire lors des tests à l’aveugle. Les scientifiques expliquaient alors ce phénomène par le principe de biais psychologiques, tel celui de confirmation.

Les musiciens, convaincus a priori de la supériorité du violon artisanal, renforcent inconsciemment cette croyance par des expériences positives, accroissant ainsi leur satisfaction. Leur expérience personnelle leur sert de preuve, même si, objectivement, la différence est peut-être chimérique. Et plus ils investissent de temps, d’énergie et de soin dans leur instrument artisanal, plus ils ont tendance à valoriser leur choix, renforçant leur perception de qualité. Leur engagement les pousse en quelque sorte à créer cette qualité, confirmant ainsi leurs présupposés. Ce biais est parfaitement repéré et porte le nom de « réduction de dissonance cognitive ». Le marketing sait d’ailleurs parfaitement utiliser ces différents biais. Et les luthiers, en tant qu’artisans-commerçants, en usent aussi, même inconsciemment.

Voilà qui jette une lumière crue sur les objets que je fabrique — et sur les critères qui président à leur reconnaissance. Ce que j’appelais jusqu’ici « beauté » ou « qualité » pourrait n’être qu’un reflet culturel, un goût hérité, voire une illusion sociale, entretenue par les codes de la distinction.

Cette remise en question du principe de qualité peut sembler absurde, voire choquante, pour les amateurs et les passionnés des métiers d’art — et tout particulièrement pour les luthiers dont la vocation est précisément de fabriquer artisanalement des violons supérieurs à ceux produits industriellement. Et elle peut aussi toucher les violonistes qui investissent financièrement et spirituellement dans de tels instruments. Ni le luthier ni le violoniste ne se voient comme des bourgeois en quête de prestige social ; je me situe évidemment dans ce cadre.

Tous deux poursuivent sincèrement l’accomplissement de leur art. Ce qui lie ces acteurs, c’est la conviction partagée que le violon fabriqué à la main offre une qualité acoustique supérieure à celui façonné industriellement. Partant de ce principe, le musicien consent à des efforts, voire à des sacrifices financiers, pour obtenir l’instrument qui lui semble le plus adapté à son métier. Ce n’est pas nécessairement une quête de distinction sociale ; il peut s’agir d’un acte d’auto-reconnaissance, par lequel il cherche à se rapprocher d’une image qu’il valorise. Acheter un violon coûteux devient alors un moyen d’aligner sa réalité avec cette image : « Le musicien que je veux être joue sur tel instrument. » On peut appliquer le même raisonnement au luthier quand il vend sa fabrication. Il n’en demeure pas moins que, quelle que soit la motivation du musicien et du luthier, leur conviction -leur croyance, pour reprendre le vocabulaire religieux- concernant la qualité acoustique de l’instrument cautionne une de ses dimensions les plus importante : son marché.

Fort de plus de quarante années d’expérience professionnelle, je ne peux affirmer avec certitude ce qu’est, objectivement, la qualité acoustique d’un violon. Bien sûr, comme tous mes confrères, je m’efforce de proposer aux musiciens le meilleur instrument possible. Je m’interroge constamment sur les aspects physiques, acoustiques et mécaniques qui entrent en jeu. Pour mieux comprendre le son de mes violons, j’ai même décidé, il y a plusieurs années, d’apprendre à en jouer en m’inscrivant au conservatoire de ma ville. Cela me permet de les tester moi-même. Au-delà du simple plaisir de faire de la musique, je ressens une grande fierté lorsque j’arrive à obtenir d’un de mes violons le son recherché. Cette satisfaction est encore plus grande lorsqu’un musicien choisit et achète cet instrument.

Cependant, en tant que luthier, je reste conscient d’être soumis aux mêmes biais psychologiques que les musiciens : mes impressions, mes sensations et mon expérience ne prouvent pas que le violon que je fabrique possède une qualité sonore objectivement supérieure. Même si j’ai très envie de le croire, et même si l’achat par un musicien semble en attester, cela reste une perception subjective. En revanche, il est incontestable que cette idée de qualité présente un réel intérêt sur le plan commercial. On peut l’expliquer de cette façon : avant la Révolution Française, il n’existait pas de liberté d’entreprendre comme aujourd’hui. L’économie était régulée par les corporations, qui limitaient le nombre d’artisans et encadraient strictement la concurrence. Dans la lutherie, la qualité d’un violon se mesurait alors à des critères comme les privilèges royaux, la rareté des matériaux ou le prestige du maître, bien plus qu’à sa sonorité.

Les traités de l’époque, comme l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, valorisaient surtout la technique et le savoir-faire, sans vraiment aborder la dimension acoustique. Ce n’est qu’après la Révolution que de nouveaux écrits ont commencé à décrire la lutherie comme un art fondé aussi sur la science du son.

Avec la révolution industrielle, la concurrence devient centrale. Chaque artisan doit alors justifier la valeur de ses instruments, notamment par leur qualité sonore. Mais dans le cas du violon, cette notion reste difficile à définir objectivement. L’impossibilité d’établir une échelle claire aurait pu freiner le marché. Il a donc fallu donner forme à cette idée de qualité — en quelque sorte l’inventer — pour rendre l’instrument « vendable » dans un système concurrentiel. La « qualité » permet de hiérarchiser les produits, de distinguer certaines marchandises des autres, et donc de créer un marché spécifique à l’artisanat d’art. Elle sert de critère de différenciation et de valorisation économique. Selon cette idée, je dirais que la notion même de « sonorité », de qualité acoustique d’un violon, relève beaucoup plus d’un concept commercial qu’artistique, même s’il le devient de fait pour les raisons psychologiques exposées plus haut.

Enfin, il me semble discerner, dans ce principe de qualité propre aux produits artisanaux, une dernière grille de lecture qui me questionne profondément : sa dimension politique. J’en ai déjà parlé à travers la figure de William Morris. Avec son mouvement Arts and Crafts, porté par des convictions socialistes, il proposait une alternative à l’industrialisation qu’il jugeait aliénante. Pour lui, l’artisanat d’art incarnait une forme de résistance au capitalisme, un moyen de promouvoir la justice sociale par des modes de production coopératifs, moins hiérarchisés. Cette valorisation de l’artisanat s’inscrivait clairement dans un projet politique de gauche.

À partir des années 1960-70, les métiers d’art connaissent un nouvel essor, en s’alignant sur des mouvements eux aussi critiques de la société de consommation : hippies, décroissance, retour à la terre… L’artisanat d’art devient alors un vecteur d’un certain réenchantement du quotidien, à travers l’objet fait main, souvent produit dans une logique communautaire ou autogestionnaire. Là encore, on reste dans une mouvance politique marquée à gauche, voire parfois à l’extrême gauche. C’est sans doute cette idéologie, plus ou moins consciemment, qui a nourri mon désir d’apprendre la lutherie (je préfère désormais éviter le mot « vocation »). Même si, avec le temps — disons-le franchement, en vieillissant — mon regard sur le métier a évolué, je ne renie rien de cet élan initial.

Et pourtant, une drôle de sensation me gagne depuis quelque temps. J’ai l’impression que l’image du luthier, comme celle de l’artisan d’art en général, est en train d’être récupérée par le système capitaliste. Un système qui non seulement tolère sa contestation, mais parvient même à l’utiliser comme argument de vente. Dans des publicités, des reportages sur les métiers d’art, ou dans les vidéos produites par les artisans eux-mêmes, ce qui domine est une mise en scène de la tradition, souvent tournée vers un passé idéalisé et même, d’après moi, folklorisé. Les images sont toujours les mêmes : gros plans sur les mains, les gestes, le grain du bois, le tout baigné dans un clair-obscur soigneusement composé. Le discours qui accompagne est souvent saturé de termes quasi religieux ou spirituels : Absolu, Éternité, Mystère, Génie… En lutherie, cette tendance se cristallise autour de la quête obsessionnelle des « secrets » des anciens maîtres italiens — leurs modèles, leurs vernis. On évolue alors dans un univers « enchanté », dans lequel la qualité, érigée en valeur suprême, finit par avoir sur moi un effet paradoxal : elle dépolitise mon travail, m’infantilise et me déresponsabilise. Et cela, je dois l’avouer, me met profondément mal à l’aise.

Alors, j’ai parfois envie d’inventer un autre discours, de chercher d’autres mythes. De donner à l’artisanat d’art un sens qui unirait la geste poétique et épique que propose William Morris qui, par son idéalisme, son attachement au plaisir de faire, à la noblesse du goût, reste pour moi un repère précieux. Mais couplé avec le regard acide et implacable de Thorstein Veblen, qui me rappelle que derrière chaque goût sacralisé se cache un jeu de pouvoir, que chaque beauté reconnue est peut-être d’abord un signe de richesse bien exhibée et que la recherche de perfection peut être l’alibi de l’inversion des valeurs.

Morris croit en la beauté. Veblen la soupçonne d’être un déguisement. Et moi, luthier, je me tiens entre les deux — lucide, mais pas cynique. Je continue à créer, non pas parce que je crois à une vérité pure de l’artisanat, mais pour affirmer une beauté fragile, imparfaite, consciente de ses illusions — mais librement assumée.

Très bel article où l’intelligence se mâtine de sensibilité pour le plus grand plaisir de la lecture et de la réflexion. Il faudrait inventer Laurent Zakowsky s’il n’existait déjà !