Otello de Verdi par Silvia Costa, en noir et blanc mais bien gris

À Stuttgart, une distribution et une direction en demi-teinte ne parviennent pas à ranimer cette production déjà sans âge.

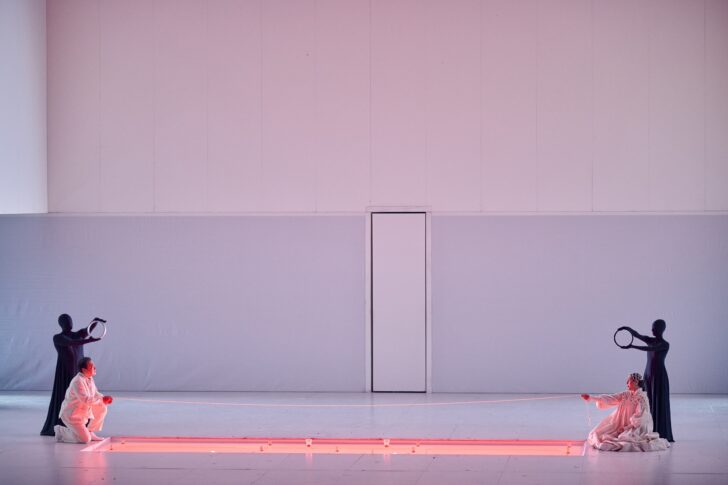

Le public parisien qui a vu sa récente Damnation de Faust aura peut-être du mal à le croire, mais la mise en scène d'Otello par Silvia Costa, créée en mai dernier, a tout d'une production de répertoire patinée par les ans. Ce n'est pas qu'elle a appris la modestie : les ambitions philosophiques totalisantes sont toujours là, notamment cette croyance qu'elle tient de ses débuts aux côtés de Romeo Castellucci en la profondeur à tout faire des symboles, mais le résultat est tellement passe-partout qu'on pourrait croire à une vieille production remise sur le métier une fois encore. Le manichéisme du blanc et du noir est toujours là, les symboles n'ont pas gagné en subtilité (les croix de l'acte III réapparaissant à l'acte IV pour marquer le caractère maléfique du meurtre), et des figurants tout de noir vêtus pour redoubler les figures d'Otello et Desdemona viennent nous expliquer ce qu'on avait déjà bien compris. L'intention qu'affiche la metteuse en scène de ne pas se laisser emprisonner par la narration trop anecdotique de l'œuvre est louable, mais la forme comme le fond sont ici trop sommaires pour soutenir l'intérêt.

Le public parisien qui a vu sa récente Damnation de Faust aura peut-être du mal à le croire, mais la mise en scène d'Otello par Silvia Costa, créée en mai dernier, a tout d'une production de répertoire patinée par les ans. Ce n'est pas qu'elle a appris la modestie : les ambitions philosophiques totalisantes sont toujours là, notamment cette croyance qu'elle tient de ses débuts aux côtés de Romeo Castellucci en la profondeur à tout faire des symboles, mais le résultat est tellement passe-partout qu'on pourrait croire à une vieille production remise sur le métier une fois encore. Le manichéisme du blanc et du noir est toujours là, les symboles n'ont pas gagné en subtilité (les croix de l'acte III réapparaissant à l'acte IV pour marquer le caractère maléfique du meurtre), et des figurants tout de noir vêtus pour redoubler les figures d'Otello et Desdemona viennent nous expliquer ce qu'on avait déjà bien compris. L'intention qu'affiche la metteuse en scène de ne pas se laisser emprisonner par la narration trop anecdotique de l'œuvre est louable, mais la forme comme le fond sont ici trop sommaires pour soutenir l'intérêt.

Les seuls éléments saillants du spectacle sont les vidéos projetées avant chaque acte : certes, elles rallongent une soirée qui paraît déjà longue, mais elles constituent bien les seuls moments où il y a quelque chose à voir. Elles sont l'œuvre de John Akomfrah, que Silvia Costa a invité à collaborer avec elle pour apporter un regard de première main sur le racisme qui est le fond de l'œuvre. La démarche est louable, mais elle conduit un peu trop facilement à évacuer cette problématique aux marges de l'œuvre plutôt que d'en interroger le cœur. Les vidéos elles-mêmes ne sont que partiellement en lien avec l'opéra de Verdi ; on y voit surtout un homme noir de dos dans de vastes paysages méditerranéens, et on y trouve l'obligatoire référence à l'assassinat de George Floyd par des policiers. C'est au reste une faiblesse conceptuelle du spectacle : il serait tout de même plus courageux d'affronter le racisme de nos sociétés européennes plutôt que cette sempiternelle référence aux États-Unis qui semble le mettre à distance.

Sur la musique de Verdi, Silvia Costa ne propose quant à elle que des banalités, sans le sens parfois prodigieux de l'image de Castellucci. L'association de chacun des actes à un élément, successivement l'eau, la terre, le feu et l'air, n'est guère convaincante : pour le troisième acte, elle voit dans la fureur d'Otello une correspondance avec le feu, mais il est au moins autant question de feu dans l'acte I ; surtout, cette idée banale ne trouve pas de traduction visuelle, sinon que Iago fait de la poterie au tour à l'acte II pour évoquer la terre – ce n'est pas mal fait, parce qu'on le voit jeter ses productions en un double acte de créateur et de destructeur, mais cela ne compense pas les platitudes d'une direction d'acteurs sommaire, qui n'est qu'un carcan pour les chanteurs.

Sur la musique de Verdi, Silvia Costa ne propose quant à elle que des banalités, sans le sens parfois prodigieux de l'image de Castellucci. L'association de chacun des actes à un élément, successivement l'eau, la terre, le feu et l'air, n'est guère convaincante : pour le troisième acte, elle voit dans la fureur d'Otello une correspondance avec le feu, mais il est au moins autant question de feu dans l'acte I ; surtout, cette idée banale ne trouve pas de traduction visuelle, sinon que Iago fait de la poterie au tour à l'acte II pour évoquer la terre – ce n'est pas mal fait, parce qu'on le voit jeter ses productions en un double acte de créateur et de destructeur, mais cela ne compense pas les platitudes d'une direction d'acteurs sommaire, qui n'est qu'un carcan pour les chanteurs.

Musicalement aussi, l'Opéra de Stuttgart ne propose que le niveau moyen d'une représentation de routine, au risque d'un ennui consommé tout au long de la soirée, entre autre parce que la direction de Vlad Iftinca ne vient pas insuffler le théâtre que la mise en scène n'offre pas. C'est encore Daniel Mirosław en Iago qui s'en tire le mieux : il n'y a certes pas la noirceur vibrante des grands méchants de légende, mais son personnage a tout de même de la présence et il offre une ligne de chant intègre. Les limites de la soirée s'étendent, hélas, aussi au chœur et à l'orchestre. Le chœur de l'Opéra de Stuttgart a souvent été récompensé, à juste titre, mais cette soirée pleine d'approximations n'ajoute pas à sa gloire. On accuserait volontiers la mise en scène d'être partiellement responsable de la direction souvent atone, parfois tonitruante (le final du troisième acte, franchement pompier) de Vlad Iftinca, tant les contraintes de la scène dominent tout. C'est peut-être pour cela que, comme les différents rôles secondaires, les deux protagonistes paraissent si en retrait. Alfred Kim ne commet pas de faux pas, mais n'a pas la dimension du rôle, du moins dans ce contexte ; Olga Busuioc, elle, chante en force, avec une diction difficile à comprendre, et même son air de l'acte IV manque un peu de poésie.