Robert Wilson : le temps arrêté

Fuyant dès l'âge de 22 ans un Texas appelé à étouffer sa singularité, Robert Wilson fut danseur, chorégraphe, performer, peintre, sculpteur, vidéaste, plasticien, dramaturge et metteur en scène de théâtre. Son regard multi-fonctions ne pouvait que se pencher sur l'art total qu'est l'opéra. Robert Wilson vient de disparaître à l'âge de 83 ans, à Watermill Center, l'institut dédié à la création sous toutes ses formes, qu'il avait fondé en 1992. Venu du Nouveau Monde, il inventa un nouveau monde, ce qui fait de lui un des metteurs en scène majeurs du répertoire lyrique.

La vie m'a fait rencontrer deux fois Robert Wilson. Aux deux extrémités de sa carrière. Si loin d'abord, si proche ensuite…

La belle histoire pour tous commença à l'été 1976 à l'Opéra d'Avignon, avec la concrétisation d'un rêve d'opéra né de la rencontre, en 1973, de Robert Wilson avec un autre ovni artistique, Philip Glass, dont les concerts étaient jusque là loin de se donner, comme en 2025, à guichets fermés. On parle de la création d'Einstein on the beach comme d'un événement qui fit l'unanimité. Que nenni ! Bien malin celui qui aurait pu prévoir la destinée étoilée qui s'annonçait là pour les deux artisans d'un opéra aussi insolemment démarqué de tous ceux qui l'avaient précédé.

En tous cas pas le jeune homme de 23 ans que j'étais, passablement agacé par un spectacle déjà commencé (c'était prévu) à l'ouverture des portes, et qui, mal installé dans les hauteurs d'un balcon de guingois (et accessoirement dans la canicule d'un été resté dans les annales météorologiques), s'échina toute la soirée à donner du sens à l'énigmatique d'une mise en scène au ralenti qui ne semblait avoir qu'un but : freiner la course à la vitesse d'une musique inédite (Glass, première manière, présent dans la fosse). Surnageait de cet épuisant maelström l'imparable séduction des kneeplays, interludes eux aussi dérangeants, mais pour une tout autre raison : les allées et venues des spectateurs autorisés – un comble ! – à quitter périodiquement (et bruyamment) un spectacle de plus de quatre heures sans entracte, à ces moments précis où il fallait être sourd pour ne pas entendre qu'un opéra contemporain était enfin en train de réinventer la mélodie.

Et encore moins Mouna, clochard céleste de l'époque, figure incontournable du Quartier Latin, qui en plus d'apostropher des plus crûment, à l'entrée du Palais des Papes, les belles dames en tenue de soirée, n'eut pas davantage d'égard pour Robert Wilson le lendemain, lors de la rencontre organisée par le festival après la première d'Einstein. « The sand… the beach… » : les explications balbutiantes et nébuleuses d'un tout jeune metteur en scène que l'on prénommait déjà Bob furent interrompues net par la harangue subite d'un Mouna très remonté par le spectacle : « Mais vous ne voyez donc pas que ce type se f… de votre g…. ! Son spectacle, c'est de la m… ! »

Robert Wilson se souvenait-il encore de la vindicte de Mouna lorsqu'à Berlin, en 2014, à l'occasion de la tournée européenne d'Einstein fêtant les 75 ans de Philip Glass, face au journaliste que le jeune homme de 23 ans était devenu, il parla, cette fois avec l'assurance et la sérénité d'un sage, d'Einstein on the beach comme une œuvre à déguster à l'instar du chant des oiseaux que l'on goûte sans en comprendre le moindre mot.

Robert Wilson se souvenait-il encore de la vindicte de Mouna lorsqu'à Berlin, en 2014, à l'occasion de la tournée européenne d'Einstein fêtant les 75 ans de Philip Glass, face au journaliste que le jeune homme de 23 ans était devenu, il parla, cette fois avec l'assurance et la sérénité d'un sage, d'Einstein on the beach comme une œuvre à déguster à l'instar du chant des oiseaux que l'on goûte sans en comprendre le moindre mot.

Et si là se trouvait la clef de la boîte à énigmes de la planète Wilson, un univers à nul autre pareil, entre-temps, et même la décennie qui suivit (Wilson travailla jusqu'à son dernier souffle : plus de trente opéras jusqu'à un Tristan prochain à Vilnius et Ljubljana), décliné sur la plupart des scènes européennes ? Les maisons d'opéra françaises, et d'abord celles de province, peuvent s'enorgueillir : après Avignon, Lyon invita Wilson en 1984 pour la Médée de Charpentier. Paris dut attendre 1991 pour une Flûte enchantée qui divisa le landerneau lyrique, ce qui n'empêcha pas le geste wilsonien de devenir, entre Châtelet et Bastille, un des rendez-vous réguliers de la programmation parisienne, la Butterfly de 1993, régulièrement reprise, faisant l'unanimité en même temps que figure de classique maison. A cette reconnaissance, le metteur en scène américain avait d'ailleurs tenu à répondre par la sienne en rappelant à Berlin qu'il était davantage reconnu en Europe que dans son propre pays (un unique Lohengrin au Met)

Isabelle Huppert qui, au théâtre collabora à trois reprises avec Wilson, déclare : « Le texte ne l'intéresse pas. » Quel meilleur sésame pour identifier une signature immédiatement reconnaissable, mue à l'opéra par la seule musique (dans Einstein on chantait des chiffres et des notes), et qui, de ce fait, démultiplie la puissance de l'écoute, ce dont ne devraient pas avoir à se plaindre les contempteurs de la soi-disant dictature des metteurs en scène… De l'Einstein de 1976 à son Messie de 2021 (la plupart des spectacles de Bob Wilson ont eu les honneurs du DVD), aussi envoûtants l'un et l'autre, la griffe est effectivement restée la même. Ce qu'on appelle un style fit proférer aux enfants gâtés du petit monde lyrique des réserves que nombre mises en scène passe-partout surent ne pas s'attirer. En écrivant « c'est toujours la même chose », disent-ils autre chose que Mouna ? De cette critique, la même que celle adressée trop longtemps à Philip Glass, avec qui il travailla encore à plusieurs reprises (The Civil Wars en 1984, Persephone en 1995, White Raven et Monsters of Grace en 1998), on sait ce qu'il en va aujourd'hui que les deux artistes sont mondialement reconnus.

Isabelle Huppert qui, au théâtre collabora à trois reprises avec Wilson, déclare : « Le texte ne l'intéresse pas. » Quel meilleur sésame pour identifier une signature immédiatement reconnaissable, mue à l'opéra par la seule musique (dans Einstein on chantait des chiffres et des notes), et qui, de ce fait, démultiplie la puissance de l'écoute, ce dont ne devraient pas avoir à se plaindre les contempteurs de la soi-disant dictature des metteurs en scène… De l'Einstein de 1976 à son Messie de 2021 (la plupart des spectacles de Bob Wilson ont eu les honneurs du DVD), aussi envoûtants l'un et l'autre, la griffe est effectivement restée la même. Ce qu'on appelle un style fit proférer aux enfants gâtés du petit monde lyrique des réserves que nombre mises en scène passe-partout surent ne pas s'attirer. En écrivant « c'est toujours la même chose », disent-ils autre chose que Mouna ? De cette critique, la même que celle adressée trop longtemps à Philip Glass, avec qui il travailla encore à plusieurs reprises (The Civil Wars en 1984, Persephone en 1995, White Raven et Monsters of Grace en 1998), on sait ce qu'il en va aujourd'hui que les deux artistes sont mondialement reconnus.

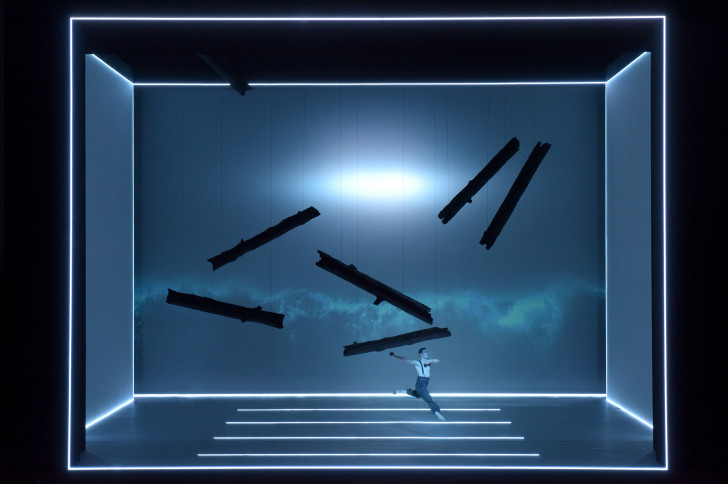

« Bob nous laisse avec sa vision brillante de tout ce qu'il a touché« , écrivait Philip Glass le 31 juillet dernier. Dans un monde gangrené par la vitesse à tout prix, les spectacles de Bob Wilson arrêtent littéralement le Temps. Lorsqu'on assiste à un opéra mis en scène par Robert Wilson, on sait effectivement que l'on devra s'abandonner à des fondamentaux qui sont, un peu comme chez son compatriote Peter Sellars aujourd'hui, ceux d'une cérémonie : scénographie à l'os peaufinée année après année, silhouettes découpées sur un imperturbable rectangle de ciel bleu, costumes mixant le Pays du Soleil Levant et le Neues Bayreuth, maquillages d'outre-tombe pour tous, et surtout, éloge de la lenteur mâtinée d'une épanorthose gestuelle qui n'est pas sans faire écho au bégaiement dont Wilson enfant eut à s'affranchir. Ce rituel visuel, rythmé par l'obsession des lignes (la diagonale obstinée de Lucinda Childs au premier tableau d'Einstein !), des duos d'amour distanciés de cour à jardin, est certes mieux adapté au hiératisme de Gluck (Orphée et Eurydice et Alceste pour la réouverture du Châtelet en 1999), à l'intemporalité de Wagner (le Ring, toujours au Châtelet), au nô de Butterfly, à l'apesanteur vaporeuse du Pelléas de 1997 à Bastille (lui aussi plusieurs fois repris), à la spiritualité gracieusement décalée de son superbe Messie au TCE (2020), et même à la glaciation de sa Turandot importée de Madrid en 2021. Il s'avère plus sujet à caution sur son inégale Trilogie Monteverdi (sauf le très initiatique Orfeo), et avoue même franchement ses limites chez le sanguin Verdi, la vacuité et même le ridicule son Trouvère de 2018 pour Bologne, de son Otello de 2019 pour Baden Baden, triomphant de la beauté impuissante du jeu d'orgues comme de l'autre fondamental du geste wilsonien : le non-dit.

A Berlin, lorsque, durant la conférence de presse, j'eus l'heur de questionner Bob Wilson sur ce qui avait changé entre l'Einstein de 1976, si radical, plus gris, moins bleu, et l'ahurissante beauté de celui de 2014, il n'avait pas hésité : « La lumière. » De tous les grands noms de la mise en scène d'opéra, le metteur en scène américain est très certainement celui qui aura su le premier mettre autant en évidence la primauté du jeu d'orgues. « La lumière est l'élément le plus important du spectacle… La lumière est une baguette magique », professait-il. Il n'y a effectivement rien de pire qu'un opéra donnant l'impression de compter ses effets de lumière sur les doigts d'une main : la lumière chez Wilson était, comme on dit, « à tomber ». Hypnotisé, l'on passait la représentation à essayer de percer le mystère d'un nuancier jamais sur pause, et qui, s'il avait été amené à tenter de rares échappées vers le rouge, le jaune, le vert, revenait, comme on revient à la maison, vers le bleu. Bleu comme le ciel (qu'on dit le plus beau paysage du monde), comme la mer au bord de la plage sur laquelle, sans plus d'explication, il avait couché Einstein ? Ni Carsen ni Kratzer, Wilson n'était pas un raconteur d'histoires. Il s'attachait plutôt à faire entrer son spectateur dans une autre dimension l'entraînant dans son cosmos bleuté, décliné à l'envi pour révéler (parfois en ombres chinoises) des hommes et des femmes qui chantent, manipulés comme les figurines d'un jeu d'enfant, et l'invitant à redécouvrir la beauté du geste. Un héritier ? Castellucci, assurément.

Peut-être plus encore qu'Einstein on the beach, dont le tableau le plus mémorable était consacré à la lentissime verticalisation immobile d'une barre lumineuse couchée sur un plateau nu, le plus beau spectacle de Bob Wilson, parce que celui qui illustre le mieux la beauté du geste, mais aussi parce que le plus audacieux, et au final le plus personnel, celui où le non-dit wilsonien trouve ses mots, reste, à l'heure des bilans, l'un de ceux que Paris n'a pas vu, créé qu'il fut en 2015 à Talinn : Adam's Passion. Cette Passion d'Adam (DVD Accentus Music) met en scène rien moins que l'origine de l'humanité. Sur la surface rase d'une Terre noyée de vapeurs sidérales, apparaît un homme entièrement nu (Adam). Sculptural, magnifié par les partitions immobiles d'Arvo Pärt, et par une lumière une fois encore « à tomber », le père de l'Humanité, tout en donnant l'impression de faire du surplace sur un ponton cerné de néons, s'avance vers ses descendants : les spectateurs. On retient son souffle devant une telle plongée dans l'intime des origines, réalisant effectivement à quel point, comme l'avait si bien dit le metteur en scène au journaliste lui demandant comment il s'était adapté à la profonde religiosité du compositeur estonien, « la religion n'a rien à faire sur une scène, en revanche la spiritualité y a toute sa place. »

Peut-être plus encore qu'Einstein on the beach, dont le tableau le plus mémorable était consacré à la lentissime verticalisation immobile d'une barre lumineuse couchée sur un plateau nu, le plus beau spectacle de Bob Wilson, parce que celui qui illustre le mieux la beauté du geste, mais aussi parce que le plus audacieux, et au final le plus personnel, celui où le non-dit wilsonien trouve ses mots, reste, à l'heure des bilans, l'un de ceux que Paris n'a pas vu, créé qu'il fut en 2015 à Talinn : Adam's Passion. Cette Passion d'Adam (DVD Accentus Music) met en scène rien moins que l'origine de l'humanité. Sur la surface rase d'une Terre noyée de vapeurs sidérales, apparaît un homme entièrement nu (Adam). Sculptural, magnifié par les partitions immobiles d'Arvo Pärt, et par une lumière une fois encore « à tomber », le père de l'Humanité, tout en donnant l'impression de faire du surplace sur un ponton cerné de néons, s'avance vers ses descendants : les spectateurs. On retient son souffle devant une telle plongée dans l'intime des origines, réalisant effectivement à quel point, comme l'avait si bien dit le metteur en scène au journaliste lui demandant comment il s'était adapté à la profonde religiosité du compositeur estonien, « la religion n'a rien à faire sur une scène, en revanche la spiritualité y a toute sa place. »

Plus loin, Adam's Passion montre l'enfant déjà présent dans Einstein on the beach : égaré en 1976 dans un monde d'adultes, le voici occupé quarante ans plus tard, comme un des plus grands metteur en scène au monde le fut certainement dans son Texas natal, à faire naître du chaos de ses cubes en bois tout un monde à venir. Robert on the beach. Ou comment un enfant à la parole empêchée allait savoir parler à la planète entière.

Crédit photographique: Portrait Robert Wilson © Lucie Jantsch ; Einstein on the Beach © Lucie Jantsch /Opéra Berlioz – Le Corum, Montpellier ; Le Messie © Lucie Jantsch / TCE ; Pelléas et Mélisande Elisabeth Haberer/Opéra national de Paris ; Adam's Passion © Kaupo Kikkas